大好きなビールが、しかも自分の好きな味でつくれるなんてわくわくする体験ができるときいて、友人に誘われ茨城県那珂市・木内酒造へ行ってきた。

上野駅から畑ひろがる常陸鴻巣駅に

木内酒造までは上野駅からスーパーひたちに乗って水戸駅までいき、そこからJR水郡線に乗り換えて常陸鴻巣駅まで。片道1時間50分くらいで約4,000円。

特急券は上野駅の窓口か自動販売機で購入ができる。上野・水戸駅間は行きも帰りも自由席でゆるっと座れた。乗車券はSuicaなどの電子カードを使っている人は残高多めであれば問題ないはず。

水戸駅から乗るJR水郡線がまたけっこう味のあるローカル線でたのしい。

ここは電子カードが使えないので水戸駅で切符を買うのだが…切符をいれる改札がない…とおもいきや電車内の車掌席に切符をいれる機械が。

配置できる人員が限られているから車掌さんと切符管理の駅員さんを兼ねてる模様。なるほどね。

ビール工房で好きなブレンドを決める

のんびりとしたのっぱらのなかにちょんとできたような常陸鴻巣駅からてくてくと5分程あるいていくと、なんだか和風の立派なお屋敷がみえてきた。これが木内酒造だ。

ここは酒店と簡易なバー、その奥に手造りビール工房があり、通常販売されている商品をつくる醸造所はまた別の場所になっているらしい。

工房のなかにはミニタンクが8個。朝1番での予約だったので到着してすぐはお客さんはまだいなかったが、お昼頃から海外のツアー客や、1人でつくりに来ている人などさまざまな人がビール造りにきていた。

まず一旦席に案内されてビールの種類について説明をうける。

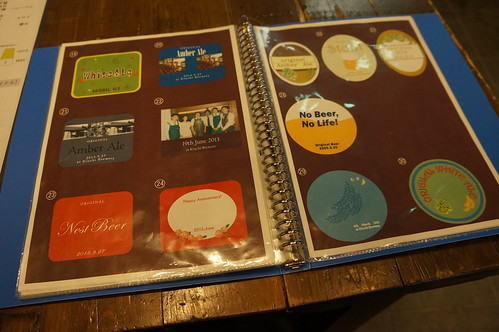

ここ木内酒造ではホワイトエール、ペールエール、アンバーエール、スウィートスタウトの大きく4種類のビールをつくることができる。試飲をさせてもらいながら味やアルコール度数のちがいを教えてもらう。

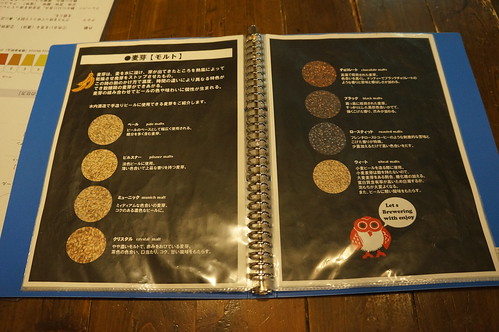

ビールの味、アルコール、香りの違いはモルトとホップの2つの材料のまぜ具合によってきまるので、自分たちのつくりたいビールの味を思い浮かべつつ係の人と相談しながら使う材料を選定。

さらにここにオリジナリティを求めるのであれば持参した材料も使えるということで、今回はもってきたはちみつをいれることに。液体であればどんなものでも問題なくまざるそうだが、事前にまぜたいものを相談しておくと相談にのってくれるらしい。

またデータをあとから決めることでオリジナルラベルもつくれる。

モルト計量から糖化すすむあいまにお昼ご飯

使う材料がきまったら、つくりたい味、いれたいオリジナル材料の割合を元に係の方がモルトとホップの量をそれぞれきめてくれるので、その材料の計量を自分たちで行う。

たくさんのモルトがおかれた倉庫でシャベルをつかって大型計量器の前でざざざっと大きなバケツにいれていく。

はかりおわったモルトは粉砕器にながしいれ、ざっくりくだく。

くだいたモルトをたっぷりとお水のはいったミニタンクにいれて、火にかけながら大きなへらでまぜていく。温度が上がりすぎないように気をつけつつ交代でまぜてまぜて…

これと同時にミニタンクの下からフィルターにかけた中身の汁を大きめなカップにだし、上からまた戻す。こうすることで中身がより均一になるそう。

何度かそれを繰り返したら、今度はモルトに含まれるでんぷんを糖化する段階に入るとのことでその間にお昼ご飯をいただくことに。

この朝からの回を予約すると、木内酒造の敷地内にあるおそば屋さんのおそばがお昼ご飯にいただけるうれしいコースになっていた。

糖化したばかりのものと第一麦汁の飲み比べ

おなかも満たされたところでビール造りの作業再開。

ふたをあけるとでんぷんが糖化されてあまくいいにおいがたちこめる。

味見させてもらうと、まだまったくビール感はなく、とってもあまいジュースだった。

そこから今度はろ過の作業に。細かくなったモルトのつぶをフィルターにかけてまたミニタンクの下から液体のみちょっとずつだして、そーっと上から戻すというのを何度も何度も行い、余計なものをどんどんとっていく。

途中モルトがかわいてしまわないように上からじょうろでお湯もかけていく。これがまた地味なんだけども結構大変な作業だった。写真を撮ってはいるが、ちゃんとはたらいた。はずだ。

そして最後には全部の液体を最初のタンクから出し切ってしまい、隣のミニタンクに移し替える。これがいわゆる第一麦汁と呼ばれる、モルトから1番最初にうまみを出し切った状態のものになる。

これもまた試飲させてもらうと、先ほどの糖化したばかりのものより雑味が減ってすっきりと飲みやすくなった。

下の写真で一番右が買ってきてのんでいたホワイトエールのビール、その左隣が第一麦汁、その左が最初の糖化したものだ。今回はアンバーエール寄りのビールを作っていたので、糖化したものより色が濃くなっているのがわかるとおもう。

商品としてつかうビールはここから第二麦汁、第三麦汁とだしきり、それぞれを混ぜ合わせることで独特の味のビールをつくるそうなのだが、手造りビールは第一麦汁だけでつくっていくことになる。

移し替えたミニタンクで第一麦汁をふつふつとぐつぐつと煮るあいまにちょっと休憩。

香りと味付け、そして飲む

第一麦汁がいい温度まで煮えたら、そこで香り付けのホップと、もってきた味付け用のはちみつを投入。

あとはまたぐつぐつ煮込めば仕込みは完成だ。

冷却器をとおして樽にいれ、木内酒造の方で酵母等がいれられて瓶詰めされて…と最終仕上げにすすんでいくことになる。ここで一連のビール造りは終了となる。

最後に味見させてもらったアルコールのはいっていないあったかいビールもおいしい。出来上がりが楽しみだ。

帰り際に店舗の方に寄り、お土産のグッズやお酒を物色しつつ、そなえつけのバーで一杯。木内酒造はビールだけでなく、日本酒や梅酒など幅広くつくっており、どれもおいしい。いろいろ楽しめて大変たのしい。

水戸駅にもどってからも、木内酒造直営店となる「true brew」にも立ち寄り一杯、二杯。

ビールにまみれた幸せな1日だった。

ちょいと距離はあるけれど、小旅行的に気軽に楽しめる距離感ではあるし、なかなかできないビール造り体験はおとなの遠足にはぴったりだ。

また1月27日から都内にも木内酒造のビール造りがかいまみえるラボができたらしい。ここは500本以上の大量生産からの受け付けだそうだが、さっくりと醸造見学するには行きやすそうだ。またおいしいビールや料理も楽しめるようで、ここもぜひ行ってみたい。

常陸野ブルーイング・ラボ(Hitachino Brewing Lab.)